EV・ハイブリッド車の試験

EV・ハイブリッド車の試験

EVに関わる受託試験

電気自動車(EV)の電力エネルギー消費率(電費)を測定する方法が自動車審査基準に定められています。当協会の4WDシャシダイナモメータ設備を用いてEVの電費試験等が実施できますので、委託試験をご希望される企業、団体等の皆様は、JATA昭島研究室技術課(TEL:042-503-7980、メール:gijutu@ataj.or.jp)までご相談ください。

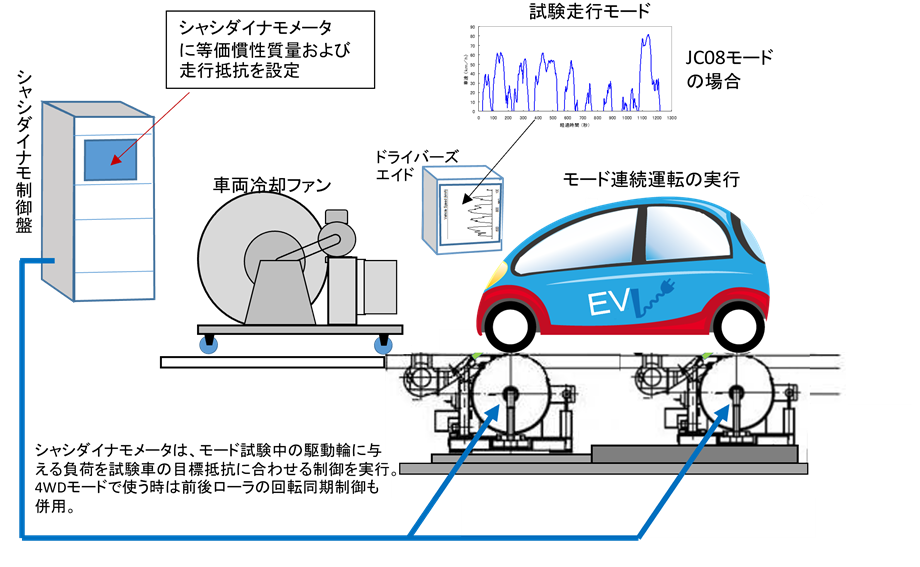

EVの場合も、ガソリン車等の中軽量自動車の燃費評価に使用されるWLTCモードやJC08モードの試験サイクルをシャシダイナモメータ上で運転して、その際の走行距離あたりエネルギー消費効率を評価します。EVは、外部から給電し車載バッテリーに蓄えた電力を使って走行しますので、1km走行あたりの交流電力消費率(Wh/km)がエネルギー消費効率を示す表示単位になります。またユーザーは、1回の充電でどれだけの距離を走行できるのかも、車を使う上では重要な判断指標になりますので、合わせて1充電走行距離の値も測定し表示することになっています。

EVのシャシダイナモ試験に先立って、EVの平坦路走行抵抗を求めてそれをシャシダイナモメータの目標走行抵抗として設定することや、試験車重量に応じた等価慣性質量を設定することは、中軽量のガソリン車やディーゼル車の燃費試験の時と同様になります。

EVの台上試験は以下の手順で行います。試験の概念とエネルギー消費効率の表示項目を下図に示します。

EVの電費試験を実行する際の試験設備、試験条件

EVの電費試験の方法

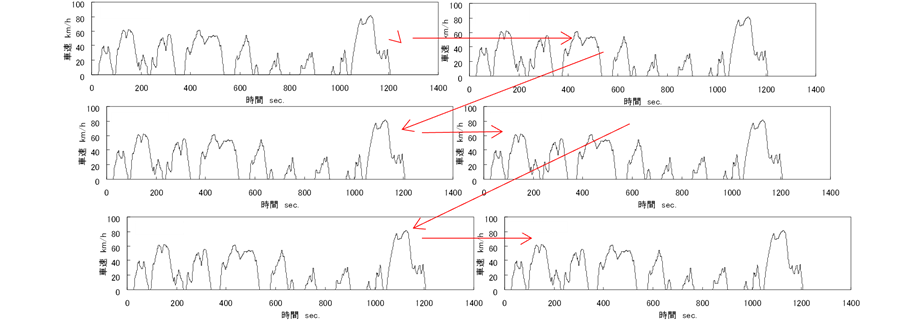

バッテリーを満状態にした後、規定モード(WLTCモードあるいはJO08モード)を連続走行します。

試験走行モードの繰り返し運転を続けた結果、バッテリーの畜電力を使い果たしてモード運転ができなくなるまでの間のトータル走行距離D(km)を測定します。

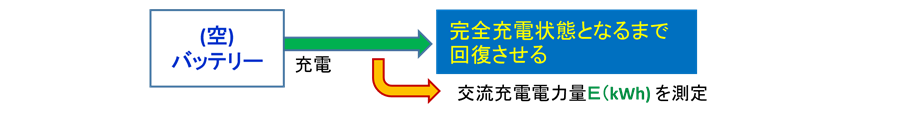

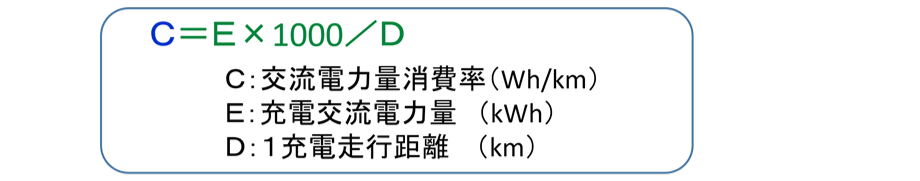

その後、空になったバッテリーを完全充電状態になるまで再充電で回復させ、その際の交流電力量E(kWh)を測定します。交流電力量消費率Cは、以下の式で求めます。

交流電力量消費率Cは、以下の式により求めます。

ハイブリッド車の受託試験

当協会では、ハイブリッド車の燃費・排出ガス試験も承っております。ただし下記に示すようにハイブリッド車特有の事情から、試験処理が相当複雑になったり、あるいは正式な方法による試験が実施不可能というケースもあります。ハイブリッド車の委託試験をご要望されるお客様は、あらかじめ試験内容、条件などにつきまして、JATA昭島研究室の技術課(042-503-7980、メール:gijutu@ataj.or.jp)にご相談いただき、ハイブリッド車の試験評価における技術課題を踏まえた上で試験を実施することに、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

ハイブリッド車の特徴および燃費評価における留意点

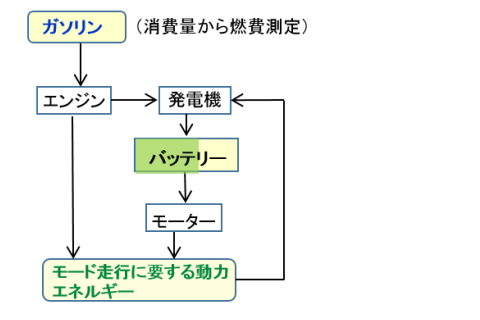

ハイブリット車は、右図に示すようにエンジンの回転力から得たエネルギーで発電してバッテリーに蓄電したり、バッテリーに蓄電されているエネルギーを使ってモーター単独あるいはエンジンと併用して走行します。

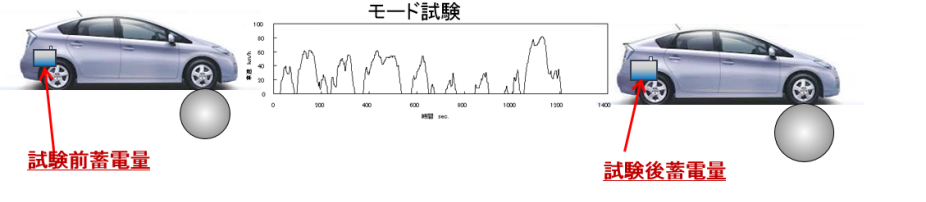

モード試験の前後でバッテリーの蓄電量に差があった時は、走行中に燃料と電気の間でエネルギー交換がされたことになります。すなわちモード試験中に測定された燃料消費量が、ハイブリッド車のモード燃料値の真の実力値を表していることにはなりません。

以上のことから、ハイブリッド車の燃料消費効率を評価する際には試験前後でのバッテリーの電気量収支がゼロとなるように換算評価することが必要です。

ハイブリッド車における燃費及び排出ガスの評価方法

発電機とモーターの制御は、ハイブリッド車のシステム設計および試験時の車両の状態、運転条件によって大きく変化します。そのため、燃費試験前後のバッテリー蓄電量を等しくするように車両をコントロールすることは、ほぼ不可能といえます。

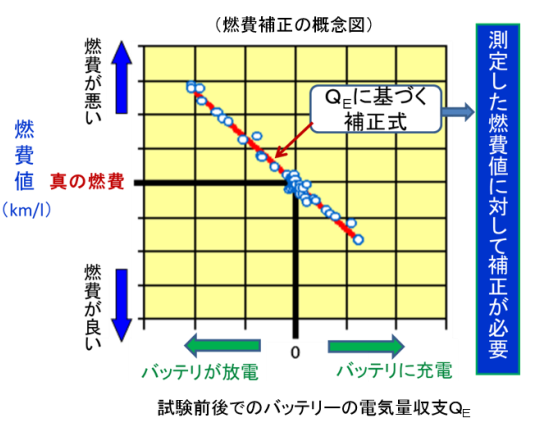

そこで、ハイブリット車の燃費評価を行う際は、下図に示すように、バッテリーの電気量収支を測定するとともに、下図の補正式を使った換算値を燃費値に換算するための補正です。

しかし、下図の補正式を求めるには、かなりの試験データーが必要となります。この点が、ハイブリット車の燃費評価試験の実施上の課題となっています。

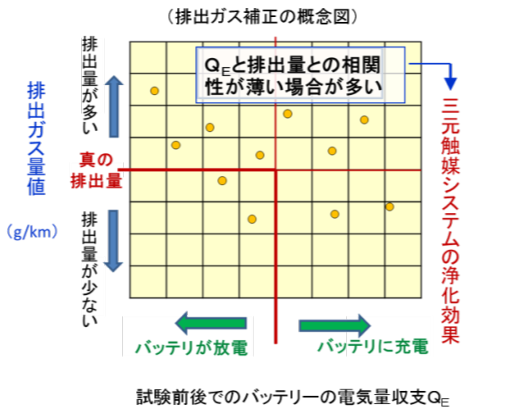

上と同じ考え方をハイブリット車の排出ガス測定でも適用するよう試験法で規定されています。燃費の場合は上図のような相関性がある場合が多いのですが、規制対象の有害3成分(CO,HC,NOx)は、車の排出ガス低減システム(空燃費制御装置や三元触媒装置、触媒暖機システムなど)の性能に左右される面がかなり大きくなります。したがって下図に例を示すように、バッテリーの電気量収支と排出ガスの関係の相関性が乏しい傾向にあることが知られています。

このような時は、バッテリー残量と排出ガスの間で相関性なしとして扱われます。