ところで車両が路上を走行している時は、車の慣性抵抗(車両の質量や回転慣性量と加速度に依存し、慣性力として速度変化に抵抗する力)と、車の外観形状及び車両速度によって変わる空気抵抗、並びにエンジンからタイヤまでの間の車両内部の動力伝達系に生じる損失(転がり抵抗に相当)の合計が、全走行抵抗として車に作用します。

なお、一般的に車自体の走行抵抗と称されるのは、空気抵抗と転がり抵抗の合計です。

3.路上惰行試験時の環境条件が走行抵抗測定の不安定化につながる理由

2.走行抵抗を測定するための路上試験の方法及び環境条件の補正

惰行中に車に作用する走行抵抗は、その時の大気環境条件(風速、風向、大気温度、大気圧)にも影響され、それに応じて減速時間が変わってきます。そこで試験中に大気環境条件を測定して大気条件違いの影響を補正します。具体的には、惰行時間から計算した走行抵抗の値を、標準大気状態(無風、20℃、1気圧)での値に換算する補正処理を行います。この補正後の抵抗値が、シャシダイナモ上のモード試験における目標走行抵抗となります。

シャシダイナモ試験では、目標走行抵抗FR を 、FR =A0+B0V+C0V2という車速の2次式の形で与えます(WLTCモード試験での規定)。なお国内用に使われていたJC08モードでは、FR =A0+C0V2で与える規定となっていました。

走行抵抗式で使う係数A0,B0,C0を確定するために、惰行試験結果のデータに対して最小二乗法を適用して、各係数の値を決定します。

こうして求めた目標走行抵抗をモード試験の前にシャシダイナモメータの制御装置に入力し、その後でさらに台上でも惰行走行させて、試験車に加えられた負荷を検証します。この台上での実負荷と目標走行抵抗の差が規定の範囲内(5%以内)に入らない場合には、シャシダイナモ側が自動的に負荷を再調整し、その後再度台上惰行させます。これら一連の処理は、モード中に目標走行抵抗が試験車に正しく与えられるようにするためです。

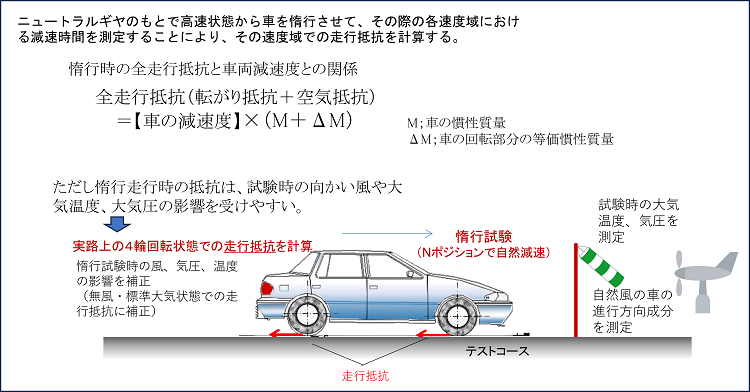

路上惰行試験では、十分暖機された試験車をコース上に移動し、そこから高速域まで加速した後、直線区間で変速機をニュートラル位置に入れます。そこから車を自然惰行させてその減速時間を測定します。ちなみに高速域まで加速させる際の到達速度は、テストコースによって変わってきます。例えば惰行走行の途中で直線路の区間が終了してしまう場合や、前方の障壁等に近付いてブレーキを踏まなくてはならない場合がよくありますが、ブレーキ操作をしたり直線区間からはずれると走行抵抗測定に必要な惰行データが得られなくなります。このようにコースごとに物理的な制約条件があるため、やむなく測定する速度域を分割して惰行試験を行うケースが多いのが普通です。

惰行中は走行抵抗が作用して車が減速していきますが、この減速時間を測定することにより図2中の力学式に基づいて各速度域における走行抵抗を算出します。

もし計測した走行抵抗を標準大気条件に補正する処理が適切に機能するのであれば、大気環境条件が異なったとしても、同一の車である限り惰行試験の実施時期に関わらずほぼ同一の目標走行抵抗値が得られるのでは、という考えがあります。ちなみに現在の試験規定では、試験中に計測した大気温度及や大気圧、風速の平均値を使って走行抵抗を標準大気状態での値に補正するようになっていますが、これにも多少問題があります。具体的な例としては、大気温度と路面温度の乖離が大きくなるような気象条件(例えば冬場など外気温が低い割には日差しが強く風が弱い日や、冬の夜間に外気温が急激に低下する一方、路面は昼間の余熱の影響で温度低下が外気温よりも緩やかな条件、等々)では、大気温度に比べて路面の温度が高くなる傾向があります。結果としてタイヤ温度が外気温よりも高くなることで、実転がり抵抗が通常時より低下する可能性があります。しかし現在の試験規定では、路面温度の違いまでは補正するようになっていません。ちなみに外気温度の違いは規定で補正するようになっているので、路面温度の影響が間接的には補正されているという考え方もありますが、上記のように日射量などに影響される路面温度と大気温度のずれの影響までは補償できません。

またコース上の風にしても、風向きや風速がランダムに変動することが多いといえます。つまり自然風の条件は、試験結果に対する大きな変動要素となります。一般的には、試験期間中に計測されたコース上の風速、風向の平均値を使用して補正しますが、瞬間的に生じた風の変動の影響まで入れた走行抵抗補正は技術的に難しく、試験の安定性は風の状態に大きく依存すると言われています。図3に示した標準大気状態への補正が完全な効果を与えるのは、よほど条件に恵まれた日に行った試験に限られるといえるでしょう。

こうした環境条件の変化や変動は、目標走行抵抗を設定して行う燃費試験では変動要素となり、不安定化をもたらす原因にもなると思われます。

図2 路上走行時に車に作用する全走行抵抗の測定方法

図3 テストコースでの惰行試験による試験車の走行抵抗測定における変動要因とその対処

図1 テストコース上での惰行試験による走行抵抗の測定状況

現状の試験規定では、対象の試験車の走行抵抗を路上試験で個別に測定することになっています。しかし屋外の試験では、コース上の自然風の風速、風向が定まらないことが多く、その程度は気象や季節要因によっても左右されます。惰行中の自然風は、風向によっては試験車に対して向かい風あるいは追い風となって、みかけ上の空気抵抗が変わってきます。さらに気圧や大気温によって試験車周りの空気密度が変わるので、その影響でも空気抵抗が変化します。

一方、外気温や日射量、路面近くの風などの条件によって走行路面の温度も変わりますが、路面温度が上がってくると路面に接するタイヤのトレッド部やその付近の部材温度が上昇します。タイヤのゴム部材の物性的な特性から、温度条件によってタイヤの転がり抵抗が変化することが知られています。一般的には、タイヤ温度が上昇すると、部材の変形・回転損失が低下する傾向があるために、タイヤ自体の温度条件に左右されてみかけ上の転がり抵抗が変化します。しかしながら現状の試験規定では、路面温度の影響に対する転がり抵抗の補正までは要求されていません。

屋外での試験では、気象条件や日射条件が日常的に変化するので、その影響を受けて走行抵抗の測定結果が安定しにくいといわれています。つまり環境条件が変動する影響で、走行抵抗を路上で安定的に測定することが難しいことが試験関係者には知られています。つまりテストコース(屋外)上で走行抵抗を安定して測定できるのは、天候条件に恵まれた日でないと難しいとされています。

こうした環境条件の影響を避けるために、図3に示すような対策が行われてきました。まず環境条件を専用の環境計測機器で精密に測定し、そのデータから演算処理によって標準大気状態(無風、20℃、大気圧100kPa)での走行抵抗に補正する規定があります。しかし試験時の環境条件は、特に風速、風向がランダムに変化することも多く、それが惰行中の各瞬間の走行抵抗値にも影響してくるので、環境影響補正を行うのはけっこう難しいと言われています。ちなみに図3に示されているように、風の状態や気温、日射が安定している気象条件の日、時間帯を選んで試験を実施する対策が考えられます。試験回数を増やして平均値を求めることも多く、これらにはコースの予約や試験要員の確保などの面で大きな支障になるので、屋外試験の現場ではこれまで様々な苦労があったようです。

排出ガスや燃費の試験では、試験車をシャシダイナモメータ上に設置し、→車両を台上固定した上で、WLTCモードなど規定モードの速度パターンを台上で運転して走行中の排出ガスや燃費を測定します。なおモード試験の前には、台上の試験車エンジンやモータに加わる負荷が、標準大気状態での路上走行時の値と同等になるように、シャシダイナモメータ制御装置に目標走行抵抗を設定します。さらに設定した負荷が目標走行抵抗に合っているかを台上惰行で検証するように規定されています。

技術基準として国が定めた排出ガス・燃費の試験法では、試験車自体の走行抵抗(転がり抵抗+空気抵抗)を、テストコース(図1)で惰行法もしくはホィールトルク法を使って測定します。路上試験中は、大気環境条件を測定して、惰行試験結果のデータから標準大気状態(20℃、100kPa

、無風状態)での抵抗値に換算補正します。これを目標走行抵抗として車速の2次式で表される走行抵抗式を定めます。一般的にはこの走行抵抗式の各係数を試験前にシャシダイナモメータ制御装置に設定します。その後シャシダイナモメータ上でこの設定負荷条件の下で惰行走行させて、試験車に与えられた負荷が規定の誤差範囲内(各検証速度において目標走行抵抗の5%内)に入っているか検証します。もし入っていなかった場合には、シャシダイナモ側が自動的に負荷の再調整を行い、再度惰行させて負荷の状態が規定範囲内に入るまで繰り返します。

路上走行抵抗の測定法としては、上記の惰行法の他に、一定速度で路上走行させてタイヤのホィールに加わるトルクを直接測定することで、各速度域での走行抵抗を求める方法(ホィールトルクメータ法)も認められています。ただし我が国では一般的な方法とはなっていません。

1.排出ガス・燃費の試験の際に、走行抵抗を設定する意味とその重要性

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。