派生車の構造上のベースになった車であり、かつ良好な気象条件の下でテストコースで惰行試験を行い、その車の走行抵抗が正確かつ再現性よく測定された車とします。

実路での惰行試験に代えて、差分測定法による走行抵抗を用いる上で重要な点は、

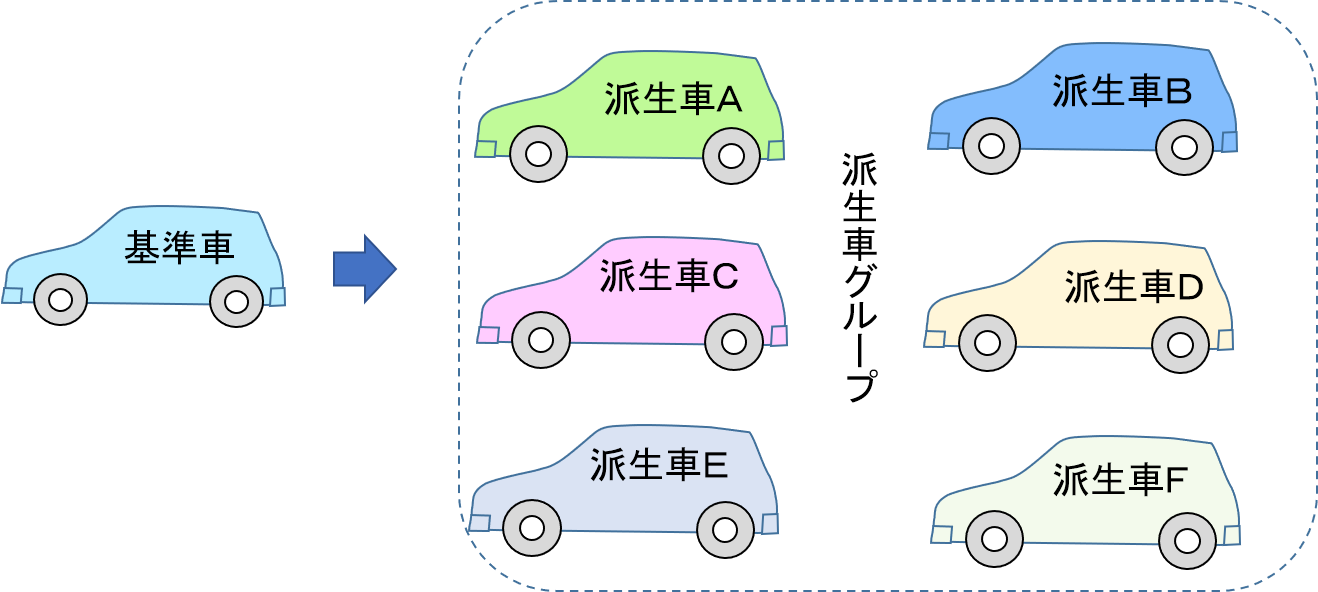

一方、差分測定法が適用できる派生車というのは、規準車の構造を基に作られた同じグループの車であって、車体形状がほぼ同じ車となります。販売戦略やユーザーの嗜好に応えるために、同一グループの車として扱われている車で、外観がほぼ同じ(空気抵抗に違いがない)という条件を満たす車両がこの条件に該当します。車両内部の構造にいくつかの変更点のある車でも、空気抵抗に差がない車であれば、ここでは派生車として差分法を適用することが可能になります。

差分測定法が適用できる派生車両の条件

ここで基準車として扱われる車というのは、

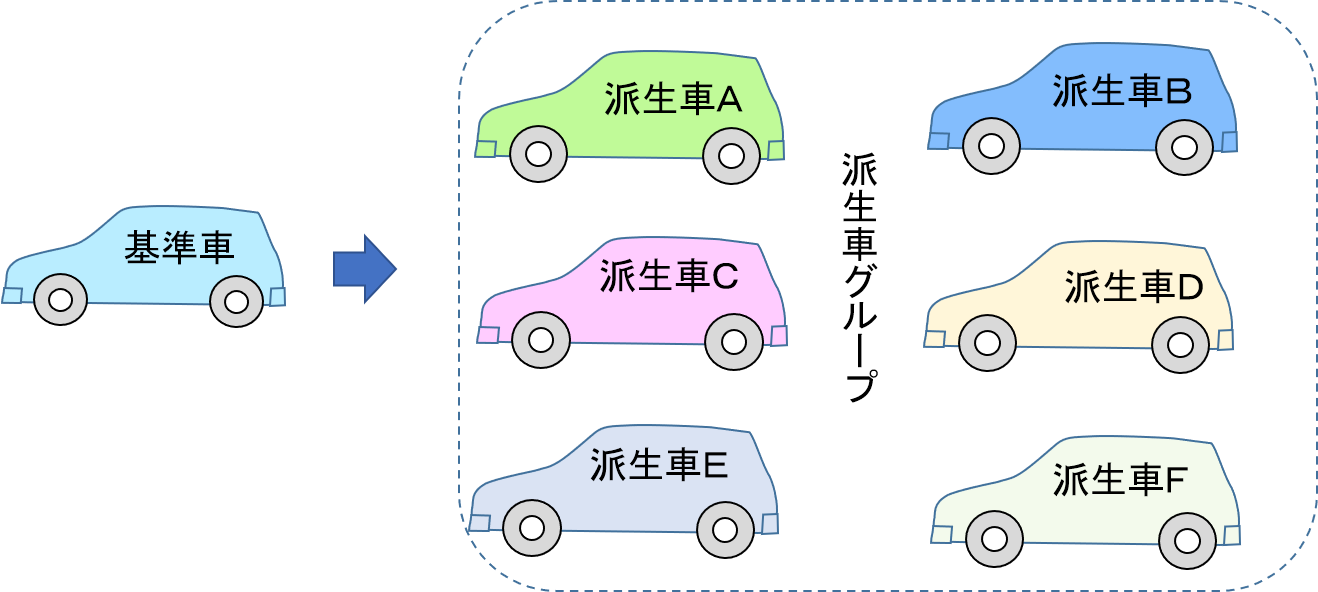

差分測定法は、転がり抵抗の違いのみに着目した補正法なので、車体形状に違いがあることで空力抵抗が異なってしまう可能性のある車は、たとえ製造・販売メーカーの中で派生車のグループとして位置づけられていても、本手法を適用することができません。

そこでこの差分測定法を規定したJASO E015では、以下の条件の車のみが適用可能として扱います。

まず差分測定法(デルタ法)というのは、走行抵抗のうちの転がり抵抗分の違いだけに着目して間接的に目標走行抵抗を求める方法です。したがって車体の外観形状が異なる車では、空気抵抗にも差が生じる可能性が高くなります。つまり販売メーカー側で派生車として位置付けられている車であっても、外観形状の異なる車ではこの差分測定法を適用することができません。そのためこの差分測定法を自動車規格(JASO)に取り入れる場合は、基準車の定義を明らかにした上で、さらに差分測定法が適応できる派生車の範囲(条件)を明記しておく必要があります。

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。