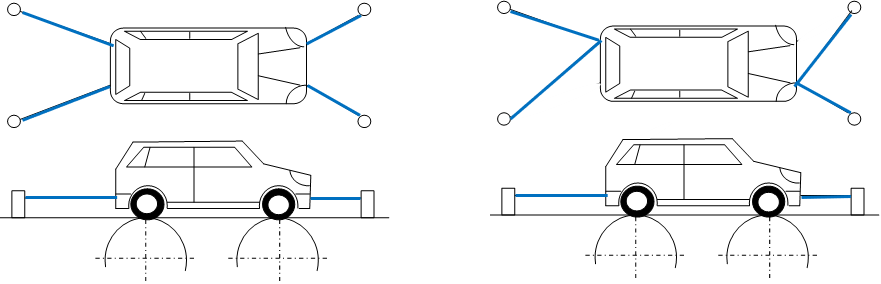

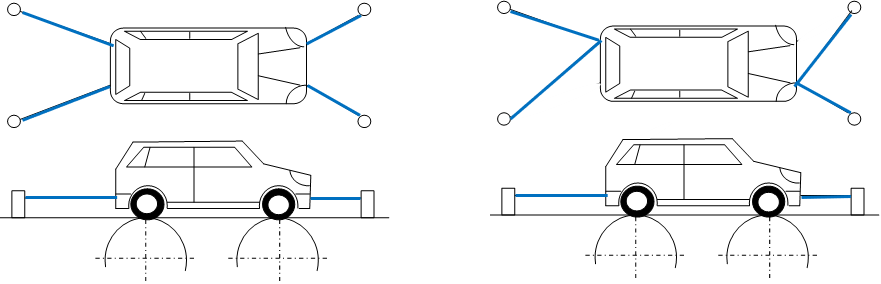

牽引用フックが前後各1箇所で、右非対称配置の車

牽引用フックが左右対称位置に配置されている車

もし車体側のチェーン取り付け箇所にかかる力がアンバランスになると、その時の車両拘束条件や初期張力の与え方によっては、車のX方向(進行方向)、Y方向(左右方向)、Z方向(上下方向)の力が車体の拘束点に加わることになります。通常は、外力のアンバランスを解消する方向に車体の位置が走行中に自動的に微調整されることで力のバランスが保たれるようになりますが、それができにくい車両拘束条件というのもあります。その場合には、ローラ上の回転タイヤに余計な力、つまり平坦路を直進走行する時とは異なる力が作用したままローラ上を走行することになり、タイヤの回転抵抗が増加することがあります。こうした拘束条件の違いが原因でローラ上の試験車のころがり抵抗が実際に増加することは、自動車技術会シャシダイナモ試験法分科会の構成メンバーであるJATAが行った自主研究により確認できました。このJATAの実験では、事前にシャシダイナモで試験車の走行抵抗(コース上で実測した転がり抵抗+空気抵抗に基づく標準状態での走行抵抗)に調整したとしても、その後で車両拘束の仕方が変わっただけで台上での実転がり抵抗が変化し、条件次第ではモード走行時の車両の仕事量が増加してモード燃費の計測値が悪化する可能性があることを自動車技術会で研究発表しました。*

*中手(JATA)ほか:「4WDシャシダイナモ上の試験車モード走行仕事量に基づく車両拘束条件の評価方法」

自動車技術会2016年度秋季学術講演会

一方、燃費測定の方法として我が国が正式に導入したWLTPモードでは、従来よりも激しい加減速の運転域が含まれており、このような条件では駆動輪が発生する車両推進力(駆動力)が以前のJC08モードの時に比べてかなり増加します。その際は、駆動輪の発生力に対抗するために、試験車側の拘束点にはチェーン側から反力としての力が作用します。これが原因となって、チェーンを取り付けた車体側フック部分に変形や破断などが生じる可能性もあります。もしも破断等が生じて試験車が無拘束状態に陥った場合には、台上走行中の試験車がローラ上から飛び出して、周囲に設置された室内設備に衝突する危険性も予想されます。つまり車両拘束は、シャシダイナモ試験時の安全上の問題にも直結する問題となります。

こうした問題に対処するため、自動車技術会のシャシダイナモ試験法分科会では、4WDシャシダイナモメータ試験において、試験自体が安全かつ安定して行えるようにすること、かつ試験法の規定に沿って設定した走行抵抗が試験中に正しく試験車に与えられるようにすることを目的に、車両拘束法に関する規格(JASO E016)を策定することになりました。本規格の役割や具体的な中身については、次ページ以降で詳しく説明していくことにします。

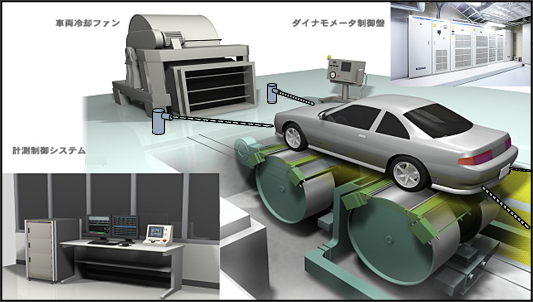

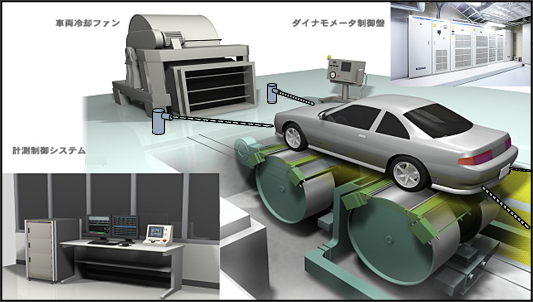

4WD車のシャシダイナモ試験を四輪駆動のもとで行う流れが世界的に広まっています。以前は4WD車の駆動系を便宜的に2WDに改造して、駆動輪のみを回す2WD条件で試験する方法が一般的に行われていましたが、その方法ではエンジンに対する負荷が実走行時の4WD走行条件と同等にならないのではとの指摘がありました。そこで最近は、4WD車の試験を行う場合は、車本来の駆動条件すなわち4輪を回転させた状態で試験する試験方法が公式に採用されるようになりました。

こうした4WD駆動条件下でのシャシダイナモ試験を安全かつ安定して行うには、試験時の車両拘束が必要となりますが、これまでは現場でのノウハウや伝承などによる拘束の作業がそれぞれ独自に行われていたようです。こうした点を踏まえて、車両拘束をより合理的に行うためには、拘束設備の要件や留意点、具体的な車両の拘束方法、並びに車両拘束条件の良否や再現性などを客観的、定量的に評価する手法などに関して、新たな規格が必要と考えられようになりました。

こうした背景を受けて、自動車技術全般に関する我が国唯一の学会である公益社団法人自動車技術会では、4WDシャシダイナモ試験における車両拘束方法に関する自動車規格(JASO

)を世界に先駆けて制定することになりました。

4WDシャシダイナモメータを用いたモード試験(燃費・排出ガス測定等)では、試験中の車両飛び出しの防止や横振れ抑制のために、何らかの方法で台上の試験車を固定(拘束)する必要がありますが、適切な方法というものが広く共有されているとはいえないように思われました。そこでシャシダイナモ試験法分科会が、自動車メーカー、自動車計測器メーカー、各種試験機関などを対象にアンケート調査を実施した結果、我が国では車体前後の牽引フック等と試験室の固定用ポール(支柱)の間にチェーンやベルトを掛けて、そこに適度な張力をかけることで試験車を固縛する方式(引張式)が多く使われていることがわかりました。なお、モード試験に用いるシャシダイナモメータの性能要件等を規定した自動車規格JASO

E014(2015年制定)では、車体前後の計4カ所から水平かつ左右対称にチェーンを張る拘束方法(下図左)が推奨されています。

しかし最近の車の中では、もともと牽引フックが前後にそれぞれ1か所づつしか用意されていない車も多く、しかも下の右図の例のように車両の左右どちらかに偏ってフックが配置されているタイプもあります。さらに車体の構造上、水平にチェーンを張るのが難しいケースもあります。このような均等配置ではない条件では、試験時の拘束条件に力のアンバランスが生じやすくなる可能性があります。

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。