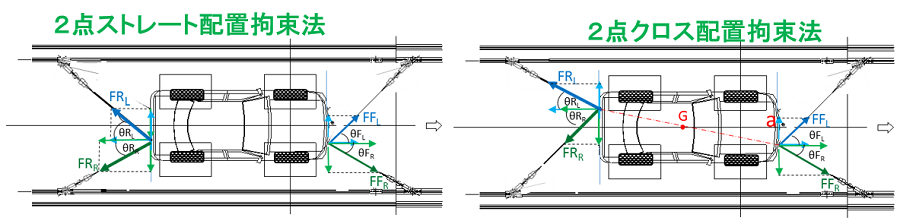

図C 車体前後の2点拘束における前輪系と後輪系の各転がり抵抗の測定結果の比較

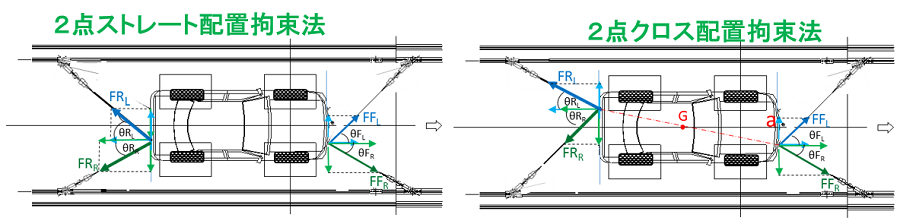

図B 試験車の前後各1点でチェーンにより車体を拘束する2つの方法(ストレート型、クロス型)の比較実験

図A ヨーモーメントが生じにくいチェーン初期張力の設定方法

JATA昭島研究室では、下の図Bに示す前後2点のストレート配置方式、及びクロス配置方式のチェーン拘束に関して、拘束条件の違いがローラ上の試験車の転がり抵抗に与える影響を実験で調べました。また図Bの右図のクロス配置型拘束において、ヨーモーメント対策(チェーン角度に応じた左右の各チェーン張力値の調整)の有無によって試験車の前後輪の抵抗力がどの程度変化するかを測定して、ヨーモーメント対策の効果を比較検証しました。一連の実験・解析の結果は、2015年度の自動車技術会春季学術講演会でJATAが発表しました。ここではその一部を紹介します。

上のグラフで前輪系と後輪系の抵抗力の大きさを比べると、左図の前輪系の方が抵抗力としては大きいことがわかります。これは試験車が前輪駆動タイプの車なので、変速機から前輪側のタイヤまでつながるパワートレイン系の回転抵抗がすべてこちらの方に含まれているためです。左図の前輪系の方には、車両拘束条件の違いの影響は現れていませんが、その理由は車体にヨーモーメントが作用して車体位置が微妙に傾いたとしても、操舵系の動きで前輪側のタイヤの向きが回転抵抗が少なくなる方向、すなわちローラの回転方向と合うように自動的に修正されていたためと考えられます。

各拘束条件における車両の前輪系と後輪系の個々の抵抗値は、次のようにして測定しました。まず試験車を4WDシャシダイナモメータ上に設置し、変速機中立位置でローラ側から一定速度でタイヤを回す制御(ASR制御)を行い、その時の前後ローラ側の駆動力(ローラ表面力換算値)を測定することで、車側の前後輪系における各々の抵抗力を測定しました。この時の前輪側・後輪側の各ローラの駆動力は、それぞれ車側の前輪系及び後輪系における各転がり抵抗とバランスしていますので、前輪側と後輪側のローラ駆動力を測定すれば車側の抵抗値を前輪系と後輪系で個別に測定できます。

比較検証実験では、車両拘束条件として図Bに示す2点ストレート配置型、及び2点クロス配置型で張力をY方向(車の左右方向)のみバランスさせ、ヨーモーメントへの対策は実施しなかった場合、そして2点クロス配置でヨーモーメント対策をこのページの図Aに示すような左右の張力条件に調整した3つの条件について、前後輪系の各転がり抵抗を測定し比較しました。

各輪系のころがり抵抗の測定結果を下図に示します。

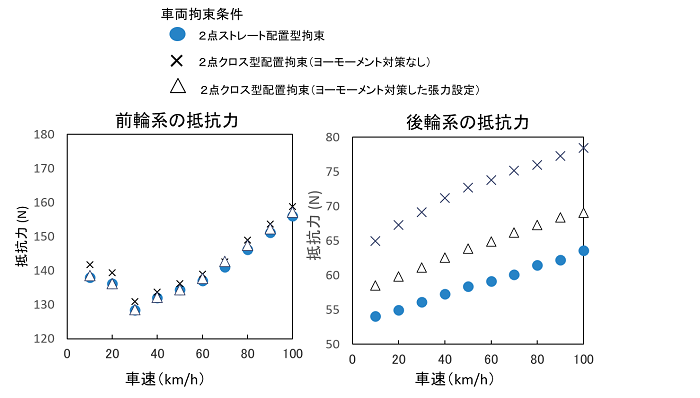

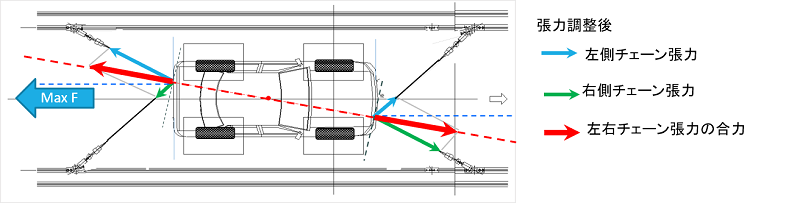

前後2点のクロス配置型のチェーン拘束において、ヨーモーメントが加わることによる試験車への悪影響を避けるには、車両前後のチェーンの拘束点において,下図に示すように前後の拘束点を結んだ方向に左右のチェーンの合力➡ が形成されるように、左右チェーンの各張力➡ ➡ の大きさを調整するのがよいことになります。正確に言えば、これに加えて車両側の最大発生駆動力Max F と左右のチェーンの張り角度も相互に関係してきますので、走行中に常にヨーモーメントを完全にゼロにすることは不可能です。

② ヨーモーメント対策での各チェーン張力の調整方法とその効果

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。