モード試験時の車両の仕事量を安定化させ燃費測定の変動を抑止する方策

車体にヨーモーメントが作用しやすい拘束条件

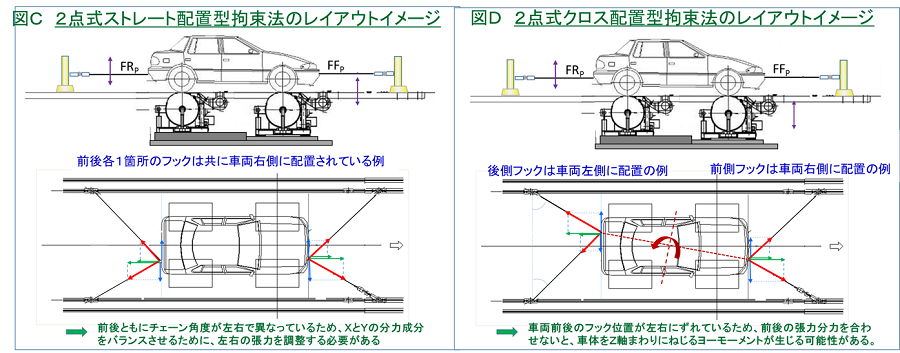

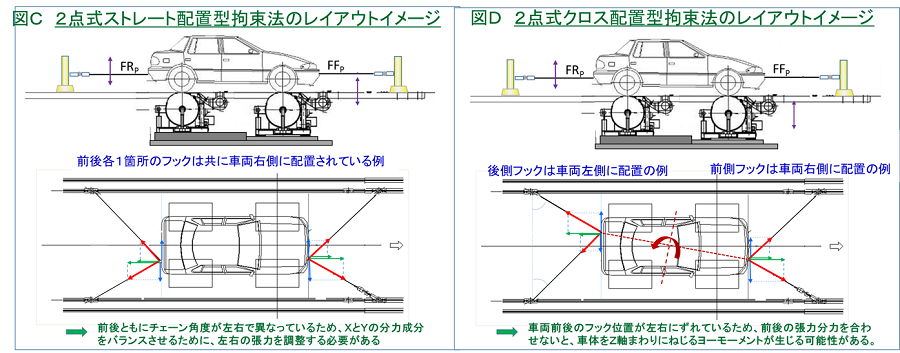

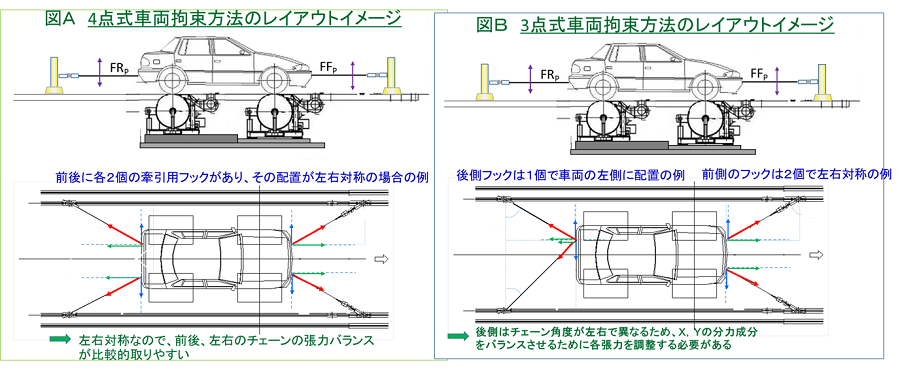

試験車をチェーンを使って拘束する場合、下のA~Dの図のように車両側の拘束点の数と配置、あるいは初期設定張力の大きさによって拘束条件が変化します。その結果、試験車の車体に加わる力の大きさや方向が変化することになります。またモード走行中にタイヤが発生する力(駆動力)によっても、拘束点に作用する力の大きさが変化します。なお左右非対称の位置で車体を拘束する下図Dのようなケースの場合、車両を固縛するための現場作業では、これまでは横方向(Y方向)の力のバランスを重視して、各チェーンの初期張力を調整してきたようです。

しかしその方法では、左右方向の力がバランスしていても、車体前後の拘束点に車体を斜めにねじる力(ヨーモーメント)が作用することが考えられ、しかもこのヨーモーメントは恒常的に車体に作用してきます。こうなると、特に操舵機構とつながっていない後輪側は、車体に働くねじれ力によってタイヤとローラの回転方向にずれが生じやすくなり、タイヤとローラとの間の摩擦損失が増加すると予想されます。ます。さらに余分なタイヤ変形をもたらす力が車体から加わることになって、タイヤの回転抵抗が増加することになります。この走行抵抗の増加は、燃費の測定結果に影響すると予想されます。

6.1 チェーン引張方式の拘束方法の違いが試験車に及ぼす影響

試験車の拘束方法・拘束状態の違いや、チェーン・ワイヤー等の初期設定張力、およびモード走行中の駆動輪の発生力などの影響で、タイヤの変形状態やローラとの摩擦力が変化することがあります。その結果、台上走行における転がり抵抗が通常よりも増加する場合が考えられます。こうなるとモードを走行するための車両(エンジン)の仕事量が増加し、モード燃費の試験結果が車本来の性能より悪化してしまうことが懸念されます。

車両の拘束条件が原因となってこうした好ましくない状態が極力生じないようにするために、JASO E016では車両拘束における具体的な対策やその評価方法などが示されました。

6.JASO E016の役割その2 ー 安定した試験結果を得るための手段の提供

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。