例えば、

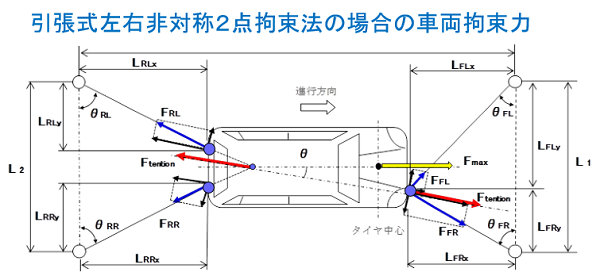

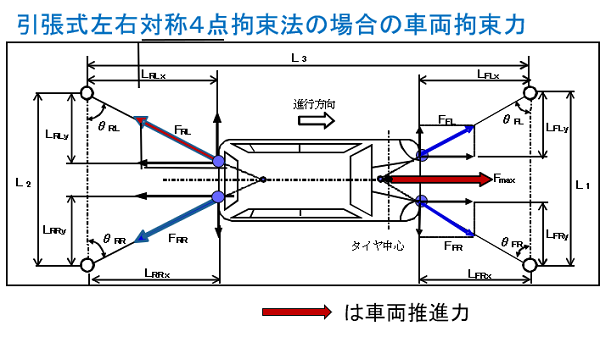

b) 特に車両拘束点が左右の2点に分かれている下図のような場合,左右の各車両拘束点に加わる力や方向がフックや取り付け部の部材の強度の耐久限度を超えることがないような対策を行う必要があります。

a) 車両拘束点の部材部分の耐力条件と,チェーンから運転中にかかる力や角度を事前に把握しておき,車体側の耐久強度の範囲を超えない様にする必要があります。もしこれが満足できない場合には、別の拘束方法を検討すべきです。

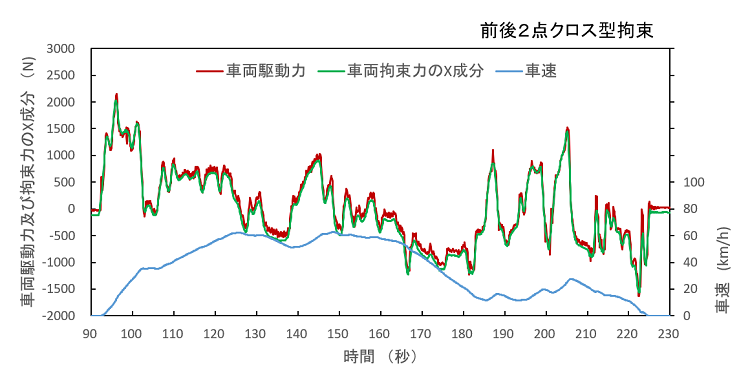

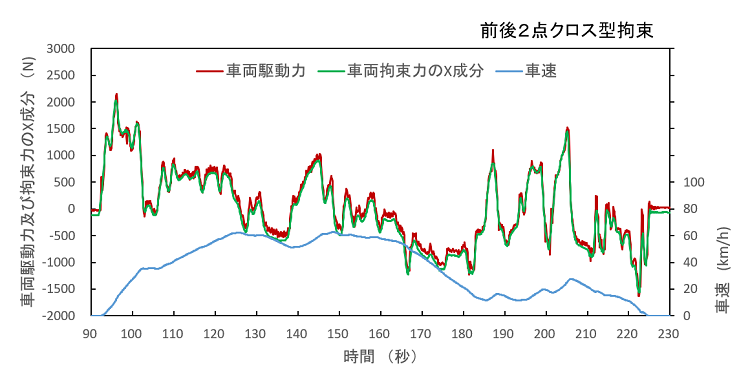

下の図は、試験車を2点(前後各1点)でクロス型にチェーンを掛けて拘束してJC08モードの一部を走行した時の車両駆動力及び車両拘束力のX成分を測定して比較したものです。(JATA昭島研究室での実験解析結果) この図から、車両の推進力(駆動力)と車体拘束力のX方向分力がバランスしていることがわかります。また図中の車両駆動力は、運転中のシャシダイナモのローラ表面力から求めたものです。なお、減速時はダイナモ側からマイナスの慣性力がローラを通して車に作用しますが、指令速度パターンに対応した減速度を得るために車両側がブレーキをかけるので、下の図では駆動力の数値が正負で対称になっていません。一方、図中の車両拘束力のX成分は、前後のチェーンに付けた張力計の測定値からそのX方向成分の値を割り出したもので、表示されたX成分の値は、前後の各チェーン張力のX成分の差(後側ー前側)として表していますので、図中のX成分ではチェーンの初期設定張力がキャンセルされて表示されています。図の結果は、特に加速時において後輪側のチェーンにより強い張力が生じていることを意味しています。

なお車体側の各拘束点に実際に加わっている力(車体拘束力)は、これにチェーンの初期設定張力の分も相乗してきますので、加速及び減速中ともに車体はチェーンによって常に固く拘束されています。ただし、もし初期張力が図中の車両側の駆動力よりも小さく設定されている場合は、張力が作用しない側の車体拘束力が無くなるので安全上問題となります。こうした点を踏まえると、チェーンの初期張力は、事前に車両の発生力の大きさも予測した上で適正な値に設定しておくことが重要です。

図1 車両の前後4点で車両を拘束する場合

駆動輪がエンジンが発生させた車両推進力をローラ側に伝えている時は、車体の後側に張られたチェーンにその推進力の反力が生成し、その力で車が前方に飛び出さないように車体を拘束しています。車両の推進力の向きは進行方向(X方向)になりますが、拘束チェーンは図1,図2に示すように左右の斜め方向に張られているのが普通なので、車体側の各拘束点には進行方向と直角(Y方向)な方向の分力も加わります。つまり牽引フックを横向きに曲げる力が加わるため、車両側拘束点の部材のねじれに対する耐久強度が強く関係してきます。

駆動輪の発生力と車体拘束力の関係性

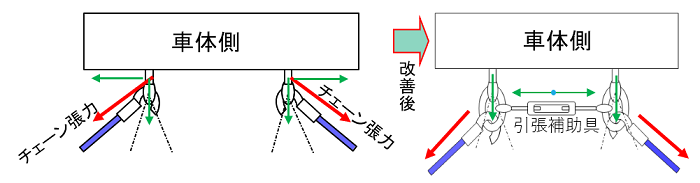

上図のような引張補助具を取り付けると、各拘束点の横方向分力が補助金具の連結により打ち消しあうことで、フックの取り付け点に横方向の力がかからなくなり、安全強度が増すと期待されます。

各拘束点には、横方向の分力が作用するので、曲げ力がフック取り付け部の耐力強度を超えると、破断に至る可能性があります。

左右2点の車両拘束点を下左の図のように別々にベルト、チェーンで引張して固定すると,各々の引張力の方向が取付フックの曲げ力に対する耐久度を越えてしまう危険性が考えられます。このような場合の対策としては,下右図に示すような引張補助具を介して、その補助具間を剛性の高い部材で連結するなどして,左右の引張力を相殺させて,車両拘束点にかかる力が進行方向のみにするなどの追加対策が有効になります。

シャシダイナモ試験で車両の拘束に用いる車体側の部品(牽引用フック)は、本来は車両を牽引する際に用いる装置です。その目的から車の進行方向の力に対しては一定の強度が備わっていますが、車両拘束に伴い横方向に強い曲げ力が加わった場合には拘束点の強度が不足する場合があります。つまりシャシダイナモ試験における車体の拘束にこの牽引フックを利用する時には、拘束点に作用する力の大きさと方向を十分考慮しておかないと、条件次第では拘束点が過大な力によって破損し無拘束の状態に陥ったり、場合によっては車両飛び出しの危険にもつながるので、注意が必要です。その具体的な対策では、

モード走行中に車両側の各拘束点 ● に加わる力とその方向

引張式拘束方法での注意点及び解決方法の例

図2 車両前側1点、後側2点でチェーン拘束する場合

車両停止後は、前後の拘束チェーンの初期張力相当の分力が前後・左右方向にバランスしています。

加速するためにアクセルを踏み込むと、エンジンの発生力がタイヤに伝達されて車両推進力が発生します。その結果、後側のチェーンには推進力の反力に相当する力が初期の設定張力に重畳されます。

一方減速時は、ローラ側から慣性力相当の力(マイナス慣性力)が逆向きにタイヤに与えられますが、車両側はエンジンブレーキやフットブレーキによりこれを上回る制動力を生じさせるので、車両が減速します。その際には、加速時とは逆の方向に車両拘束力が前側のチェーンに作用して初期チェーン張力に重畳されます。

モード走行中に車両側の各拘束点 ● に加わる力とその方向

左の図2のように車両拘束点と床面固定点の位置関係が車両前後中心線を挟んで左右非対称の位置にある場合は,前後チェーンの初期設定張力とチェーン角度により、車体に対してヨーモーメント(車体をZ軸周りにねじる力)が常時作用します。これによってタイヤに余分な変形圧力が加わったり、後輪側の回転方向のずれが生じた状態でタイヤが回転することで、実質の走行抵抗が上昇する可能性が考えられます。

これを避けるには、車両前後のチェーンの左右の交点または,その延長上の左右交点において,左図のように前後の交点を結んだ延長線上に左右合成引張力➡が形成されるように張力を調整しておくと、走行中に作用するヨーモーメントを減らすことができます。

最大加速力やチェーン角度等に応じた適切な設定張力の計算方法は、JASO E016の中で詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。

5.車両拘束の方式に応じた車体拘束点への力の加わり方と対策

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。